Mensagem de estado

In development mode.

Cosas de otro tiempo. Sabiduría de hoy

1. KRIBI

1. Cuando llegué a Camerún, el obispo Thomas Mongo me destinó a Kribi, donde viví dos años y medio junto con los sacerdotes diocesanos cameruneses Etienne Mandua –de origen mabea–, Oscar Misoka –de origen bakoko–, y Antoine Minyagadu –de origen duala. El obispo me dijo que debía aprender la lengua ewondo. Comencé el aprendizaje en el pueblo de Afaneman, que se encontraba junto a la carretera hacia Edea. Sus habitantes dieron este nombre al pueblo porque en este lugar acababa el bosque y, además, se encontraba a orillas del mar.

2. La parroquia de Saint Joseph de Kribi era muy grande. Yo iba a visitar todos los pueblos de la parroquia, todos los que se encontraban cerca de la carretera hacia Edea (hasta Fifinda, en total, 36 km), la que va hacia Bipindi y Lolodorf (hasta Bandewouri, en total, 40 km), la de Ebolowa (hasta Akom II) y el camino hacia Campo (80 km).

3. Por aquel entonces, era imposible circular en coche por el camino que llevaba a Campo. La carretera llegaba hasta las cascadas de La Lobe. Después, marchaba por la playa hasta la ciudad de Campo. Visitaba todos los pueblos que se encontraban a orillas del mar. Cuando llegaba a Campo, me quedaba allí cuatro o cinco días. Veía a los cristianos del lugar, celebraba misa, hacía catequesis y bautizaba a niños y niñas… ¡Realmente hacía un buen trabajo como misionero! También visitaba a la gente en sus hogares. Charlábamos y fue así como aprendí poco a poco las costumbres del país, como un niño que comienza a andar. En ocasiones, atravesaba el río con una piragua. Aquel río era enorme y marcaba la frontera con Guinea Ecuatorial. En aquella época, Guinea era aún una colonia española, mientras que Camerún era ya independiente.

También recorría la orilla del río Campo hasta Mabiogo. Después, iba a un pueblo llamado Akak (a 23 km de Campo). Era un pueblo fang en pleno bosque.

4. Cuando regresaba a Kribi, solía ir a New Bell. En la ciudad de Kribi convivían varios pueblos: los batanga y los mabea, entre otros. New Bell era un barrio de la ciudad donde vivían los «extranjeros». Iba por allí bastante a menudo. Había una misión con una pequeña iglesia y una pequeña casa para el sacerdote. En aquel barrio se encontraban muchos pueblos: bassa, bakoko, hausa, bamileke, etc. No obstante, los beti (ewondo, enoa, ngoe, eton, etc.) eran los más numerosos. Todos aquellos extranjeros trabajaban para el gobierno, para los europeos, o se dedicaban al comercio. Algunos, simplemente, estaban allí, sin oficio. Era un barrio muy animado y había muchos bares. Se podía beber vino tinto y cerveza Beaufort. Las chicas jóvenes vendían naranjas, pescado ahumado o cacahuetes tostados en las esquinas de las calles. Me gustaba ir allí sobre todo por la tarde. Iba a ver a la gente a sus casas, no solo a los cristianos, sino a todo el mundo. Era muy bien recibido. Charlábamos mucho. Antes, los misioneros solo atendían a los cristianos que iban a verlos para pedirles consejo. Yo creía que también era necesario ir a casa de los demás, no para convertirlos al cristianismo, sino para escucharles y acercarme así a sus vidas cotidianas.

2. NSOLA: EL PAÍS EVUZOK

1. En 1963, el obispo me pidió que fuera a fundar una nueva parroquia a Nsola, lugar habitado por los evuzok. El mismo monseñor Thomas Mongo me acompañó, junto con otros sacerdotes. No recuerdo qué día fue, pero sí recuerdo es que fuimos con el coche hasta Mamel (después de Bipindi), lugar donde acababa la carretera.

2. Desde allí caminamos 15 km por un sendero del bosque hasta la aldea de Kamelon, donde vivía el jefe superior de los evuzok, Ngele François. La aldea se encontraba en el centro del país de los evuzok. Allí nos esperaba mucha gente. Todo el país nos acogió muy bien, la gente exultaba y las mujeres lanzaban gritos de alegría. Monseñor reunió a todo el mundo en la iglesia y dio a los cristianos consejos para organizar la nueva misión. Más tarde, las gentes del país le mostraron el terreno para construir la misión.

3. Monseñor regresó a Duala. Me dejó en Nsola con otro sacerdote diocesano español, Philippe Planas, que se quedó conmigo tres o cuatro meses. Luego, el obispo lo envió a Ngovayang.

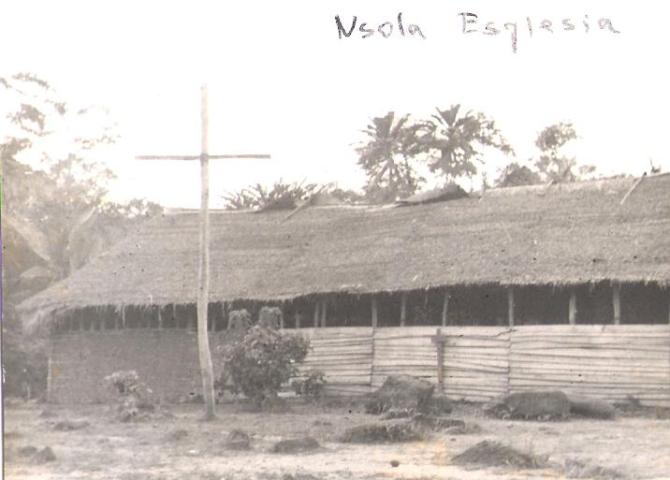

4. Cuando llegamos a Nsola, la iglesia era como se puede apreciar en el croquis (▼anexo 6, aldea 36) y la fotografía (▼anexo 15, foto n.º 01).

Bloque 2.4 Anexo 15, Foto 1

5. La misión no tenía presbiterio. El jefe del país estuvo de acuerdo en alojarnos en su aldea, en una gran casa con tejado de chapa que había construido para los funcionarios del gobierno y los extranjeros. El terreno que el país había mostrado al obispo para la construcción de la nueva misión estaba detrás de la aldea de Kamelon. El terreno se elevaba ligeramente sobre una colina donde había un elon (▼anexo n.º 4, árbol n.º 188). Las mujeres desherbaron el terreno y los hombres abatieron el elon y los demás árboles. El terreno estaba ahora muy despejado. Todo el mundo se puso a construir, con materiales muy simples, la iglesia y el presbiterio.

3. LA NUEVA PARROQUIA

1. Cuando el sacerdote diocesano Planas y yo fuimos destinados a Nsola para fundar allí una misión, llegamos sin nada, sin dinero, ni tan siquiera lo mínimo para equipar una casa. El obispo, Thomas Mongo, me dijo: «Tienes que ir a ver al padre Joseph a Duala y él resolverá esos asuntos». El padre Joseph era un misionero holandés, y se encargaba de los asuntos materiales de todas las misiones de la diócesis de Duala. Un día fui allí a visitarle y pedirle algo de dinero para instalarme y fundar la nueva misión de Nsola. Me recibió muy mal.

—No hay dinero para esa nueva misión— me dijo—. Arréglatelas con tus hermanos españoles; puedes crear también un nuevo impuesto para la creación de la misión.

No me gustaron sus palabras.

2. Era mediodía. Sonó una pequeña campana. Todos los sacerdotes de la catedral fueron entonces al refectorio para comer. El padre Joseph me dijo adiós y se marchó hacia el refectorio sin invitarme. En mi fuero interior pensé : «este sacerdote no conoce las costumbres del país…». Mientras que los sacerdotes comían, yo fui a comprar algunos buñuelos y me quedé en el patio. Esperaba a alguien que pasaría a buscarme y me llevaría hasta Kribi. Entonces, los misioneros salieron del refectorio. Monseñor Thomas Mongo también.

—¡Pero bueno! ¡¿Qué haces aquí ?!— me dijo al verme.

Le expliqué mi visita al padre Joseph. Monseñor estaba realmente enfadado. No invitar a alguien a comer era grave.

—Espera un poco hasta que pasen todos— dijo—. Ven, sígueme— añadió.

Me acompañó hasta el refectorio. Monseñor abrió el frigo, cogió unos platos y él mismo me sirvió la comida.

—Come tranquilamente y luego ven a despedirte a mi casa— me dijo.

3. Se fue. Yo sentía una gran agitación en mi interior: estaba enfadado por causa de este encuentro con el sacerdote tesorero de la diócesis. Comí, comí… Y después, lleno de rabia, cogí el tenedor con el que había comido y lo metí en mi bolsa mientras me decía a mí mismo: «¡Fundaré la misión de Nsola con este tenedor de plata!».

4. Este pequeño hurto fue para mí una especie de gesto contra la actitud de aquel tesorero de la diócesis de Duala. Más tarde, pasé a decir adiós al obispo. Charlamos un rato. Él sacó de su bolsillo dos manzanas y me las dio. Aquel regalo era una muestra de su impotencia frente a la actitud del tesorero. Él no podía hacer nada. En aquel tiempo, aunque el obispo fuera africano, el poder económico estaba en manos de los misioneros europeos. Monseñor Thomas Mongo era un hombre justo. Era algo reservado y tenía un carácter afable. A él debemos la creación de la misión de Nsola.

4. ASENG-BEDE

1. Durante la construcción de la nueva misión, yo vivía en el pueblo del jefe del país. Como la mayoría de los jefes del mundo, Ngele François, el jefe de los evuzok, tenía litigios con mucha gente. Por esta razón, algunas personas no se atrevían a entrar en mi casa para saludarme, puesto que mi casa estaba en su aldea.

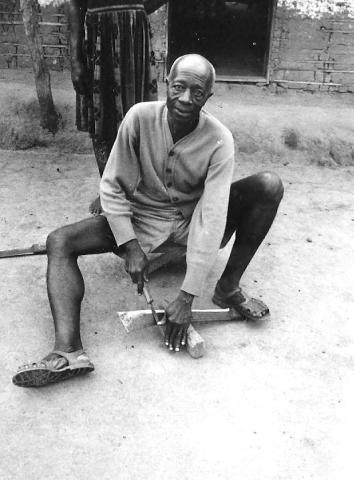

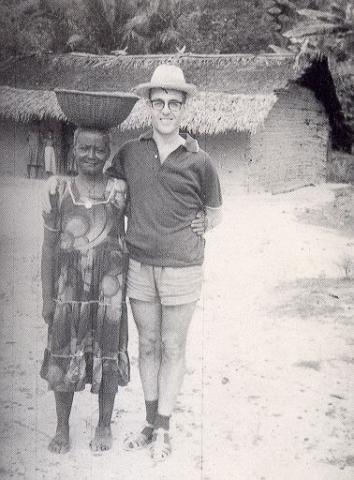

2. A mí no me agradaba esta situación. Empecé a buscar otra aldea donde pudiera instalarme. Cuando supo que buscaba otro lugar para vivir, Mba Tobies, un hombre de Aseng-Bede del linaje Mba (▼ anexo 15, imagen n.º 02), me propuso instalarme en su casa. Se lo agradecí mucho. Este hombre había construido una casa con un tejado de chapa y muros de poto-poto; había construido también dos casas a ambos lados de la suya, una para su primera esposa y otra para la segunda. Estas mujeres eran ya bastante maduras (▼anexo 15, imagen n.º 03). Jeanne y Christine, «mis madres», me cuidaron muy bien. Guardo un grato recuerdo suyo y también de mi padre, Mba Tobies. Fallecieron sin dejar descendencia.

Bloque 4.2. Anexo 15, Foto 2

Bloque 4.2. Anexo 15, Foto 3

3. Viví en Aseng-Bede durante 5 años. Me encantó vivir en aquella aldea. Los vecinos eran muy amables: yo iba a visitarlos y ellos venían a verme a mí. Todo el mundo me cuidó muchísimo: me invitaban a beber vino de palma, charlábamos y bromeábamos; las mujeres me traían cacahuetes tostados, maíz, naranjas, verduras, etc.

4. Durante la estación seca, cuando la luna brillaba en su punto álgido, a menudo salíamos a charlar al patio. Durante este periodo las pequeñas moscas llamadas afig estaban por todas partes. Las mujeres se encargaban de espantarlas con humo de algunas cortezas que quemaban. A veces, al son de los tam-tam, bailaban las danzas mbali, bikud si o bilabi, y también cantaban (▼ anexo 05, emò dzal (veladas en el pueblo): 2.05.01./01-22; ▼: annexe 5, emò dzal: 2.05.02/01-10).

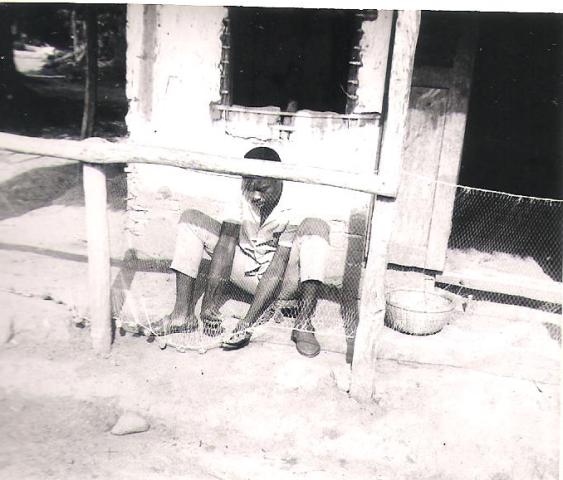

5. Como he dicho antes, solíamos bromear. Recuerdo la siguiente historia: Memong Julienne (▼ anexo 15, imagen n.º 4) era una anciana señora que vivía al lado de la cocina de mamá Christine. Venía muy a menudo a casa. Se sentaba en un taburete y descascaraba cacahuetes o semillas de calabaza. Le gustaba hacerme compañía. Cuando yo leía o escribía, ella guardaba silencio. Un día, vino con un niño pequeño en brazos y se puso a cantarle una nana. Yo acababa de recibir de España un magnetófono. Lo puse en marcha y grabé aquella nana (▼ anexo 05, mfolo mòn 2.06.01./15-18). Conservo hasta hoy en mi memoria la voz de Memong Julienne.

Bloque 4.5 Anexo 15, Foto 4

6. Nos divertíamos mucho. Yo la llamaba «¡Ah, mi esposa!» y ella me respondía «¡Ah, mi esposo!». Todo el vecindario se divertía con aquella broma. En ocasiones, hacíamos como si discutiéramos, pero aquella discusión terminaba siempre con risas.

7. Un domingo, mientras celebraba misa, los vecinos vinieron a decirme que «mi esposa» había fallecido. No dijeron «Memong Julienne» ha muerto, sino «tu esposa». Interrumpí la misa. Dije a los cristianos: «Mi esposa ha fallecido. Me voy a la aldea». Los fieles lo encontraron normal. ¡Un sacerdote casado!. Sentí mucho su muerte.

8. Aseng-Bede era una aldea muy agradable. Los patios de las casas estaban limpios. Lo mismo ocurría en las otras aldeas del país. Cada mañana, temprano, con el primer canto del gallo, las mujeres desmalezaban el terreno con una azada. Detrás de las casas, las plataneras hacían honor al pueblo. Había muchos parasoles (▼ anexo 04, 3.04.01, 075). Los grandes conocedores del país decían lo siguiente respecto a este árbol: «Los turacos azules acaban de posarse en los parasoles y las chicas ya se atribuyen las largas plumas de su cola». Los turacos azules venían a menudo a Aseng-Bede, pero las chicas jóvenes ya no querían sus largas plumas… ¡La moda había cambiado!

9. Viví en Aseng-Bede durante todas las estaciones: la estación seca (de diciembre a marzo), la estación de las grandes lluvias (de septiembre a noviembre) y la pequeña estación seca (de junio a septiembre). El tiempo dedicado a los grandes trabajos se prolongaba desde la estación de las grandes lluvias hasta el momento en que aparecían las termitas, conocidas con el nombre de akab. En aquel periodo la lluvia caía con fuerza, los ríos se desbordaban y había barro por todas partes. Esta estación era buena para la caza: abundaban los animales de cacería.

Durante la estación seca, se recolectaba vino de palma en grandes cantidades. Los hombres lo colectaban por la mañana y por la tarde. Hacía mucho calor. El sol brillaba con fuerza. Era el tiempo de grandes reuniones rituales, funerales, etc. Las mujeres cosechaban sus cultivos, sobre todo cacahuete y maíz.

10. En este pueblo aprendí muchas cosas del país. Yo era como un niño pequeño que aprendía poco a poco las costumbres de la mano de sus padres.

11. Solía ir a casa de Bibina Bernard, del linaje ebanda, que se encontraba en la parte baja de la aldea de Aseng-Bede, para aprender la lengua ewondo. Las personas que me veían, me decían bromeando: «¡Oh, tú, el escolar, estás bien!». «¡Por supuesto!», respondía yo. Me llamaban así con razón: era un pequeño escolar. Un proverbio ewondo nos recuerda que «Los extranjeros no pueden reconocer los manjares preparados con cacahuetes rancios». ¡Yo quería conocer los verdaderos manjares! No lo conseguí nunca. Me gustaban demasiado los cacahuetes, ¡incluso los rancios!

5. DE UNA ALDEA A OTRA

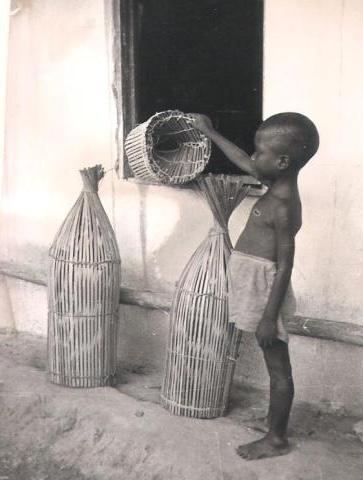

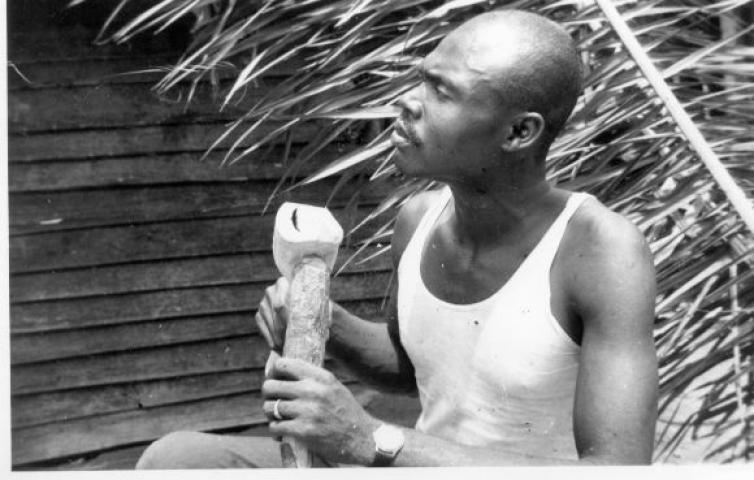

1. Yo vivía en Aseng-Bede, pero me gustaba ir a visitar todas las aldeas del país evuzok situadas en la parte anterior y posterior del río Nsola. Me quedaba dos o tres días en cada una de ellas. Por la mañana celebraba misa en una simple mesa y en la misma casa donde me acogían. Los cristianos y los otros habitantes de la aldea venían a esta casa. Durante el día, visitaba todas las casas de la aldea, hablaba con unos y con otros, veía lo que hacían en los campos y en las cocinas. Observaba a las mujeres preparar la comida (▼anexo 15, foto n.º 5) y cómo los hombres reparaban sus esparavelos, confeccionaban trenzados de rafia para los tejados (▼ anexo 15, foto n.º 7), tejían redes para cazar o pescar (▼anexo 15, foto n.º 6), construían morteros (▼ anexo 15, foto n.º 8 y 8b). En ocasiones, vi fabricar grandes cestos de médula de rafia, pequeños cestas con cuello estrecho, cestas (▼ anexo 15, foto n.º 9), trampas para peces (▼ anexo 15, foto n.º 10). Las mujeres me habían explicado cómo pescaban con salabres (práctica prohibida a los hombres) o aquella que requería la colaboración de todos puesto que ciertas formas de pesca requieren la colaboración de mucha gente. La gente de Minsola me mostró una trampa para peces instalada en un río (▼ anexo 15, foto n.º 11).

Bloque 5.1 Anexo 15, Foto 7

Bloque 5.1 Anexo 15, Foto 6

Bloque 5.1 Anexo 15, Foto 9

Bloque 5.1 Anexo 15, Foto 10

Bloque 5.1 Anexo 15, Foto 11

Bloque 5.1 Anexo 15, Foto 5

Bloque 5.1 Anexo 15, Foto 8

2. Veía también cómo las chicas jóvenes se arreglaban haciéndose bellas trenzas con sus cabellos (▼anexo 13 y ▼anexo 15, foto n.º 12). En otra época, los hombres y las mujeres llevaban tatuajes (▼ anexo 12) para embellecer su cuerpo. Durante mi estancia en Nsola ya no los hacían Solo algunas personas ancianas lucían viejos tatuajes en los brazos, los gemelos, el pecho o el rostro. También conocía a los últimos iniciados al rito so (Sima, Joseph, Atangana Dominik, Ngële François, Ntzama Alvin, etc.). Esas personas me mostraron con orgullo su tatuaje de iniciados. Para aquel rito, se hacían tres escarificaciones en la nuca y las frotaban con resina vegetal (▼anexo 5, so). Otras personas llevaban tatuajes solo para que sus cuerpos lucieran más bellos. Ahora la gente ya había abandonada tal costumbre.

Bloque 5.2. Anexo 15, Foto 12

Bloque 5.2. Anexo 13

3. El rito de iniciación ya no se realizaba. Los blancos lo habían prohibido y, además, no les gustaban los tatuajes: los consideraban una costumbre «primitiva». Hoy en día, sin embargo, ¡es la moda en el mundo de los blancos!

4. Cuando paseaba por las aldeas durante la tarde, veía también cómo los jóvenes jugaban a las damas (▼anexo 15, foto n.º 13). Théodore Tsala escribió lo siguiente sobre este juego: «el tablero de las damas de los ewondo está formado por dos trozos de madera iguales en los que se han tallado 14 casillas; en ellos se juega con piedras o con semillas de algunos árboles. Al inicio del juego, cada casilla debe contener cinco semillas. En aquel entonces ya no se jugaba al abia (▼ anexo 10).

De vez en cuando, estando en las aldeas, escuchaba cuentos o fábulas con el estribillo cantado (▼ anexo 11).

Bloque 5.4. Anexo 15, Foto 13

5. Durante el tiempo que pasé en aquellas tierras aprendí muchas costumbres de la vida de los evuzok. Iba anotando todo en mis cuadernos. Tracé un plano de casi todas las aldeas con los límites de cada uno de los terrenos donde estaban instalados los diferentes linajes (nku, nlomo, etc.) con sus familias (▼anexo 6: croquis). Fue así que aprendí que la sociedad evuzok estaba formada por cuatro grandes linajes : bikoe, bekudu, ngono y sikwano.

6. Algunos ancianos del lugar me indicaron que, antiguamente, nuestros antepasados designaban a la sociedad evuzok con el nombre de ngudu (▼anexo 5, ayòng Ngudu: 4.01.02/01) y que Mekudu me Ozelë había fundado la sociedad evuzok. Me explicaron que nuestros antepasados atravesaron el rio Yom; hicieron un gran agujero al árbol (llamado actualmente) Adjab que les impedía seguir adelante; pudieron pasar gracias a este agujero y todos los clanes se reunieron en aquel lugar que fue llamado Ondzab-Boga, el Adjab-Agujereado (▼ anexo 04, versión corta, n.º 24). Más tarde, algunos de ellos se instalaron con los ntumu; otros, en la zona de Ebolowa; y, por último, otros se marcharon de Atog-Boga para ir a vivir en las mediaciones del camino de Edea.

7. Escuché, de la boca de los ancianos, que la genealogía de los evuzok era la siguiente: Ozele Ndoro engendró a Mekudu y Mvomo. Mekuru fue el fundador de la sociedad evuzok y engendró a Bëkudu, Nkoa, Ngono, Sikwano, Ngem Zok y Anyu Zok. Bekuru fundó el linaje bëkudu. Nkoa fundó Bikoe, que fundó el linaje bikoe. Ngono fundó el linaje ngono, y Sikwano, el linaje sikwano.

8. El linaje bikoe se encuentra instalado en el centro del país. Se divide en varios sublinajes (nlomo, mba, messi, nku y baana).

El linaje mëkudu está instalado en la parte baja del río Nsola. En la frontera del país estsaba instalada una familia ewondo (▼anexo 06, 3.06.01; ▼anexo 07). Se divide también en varios sublinajes: linaje olama, linaje mba, linaje sebikoe, linaje esama-soo, linaje ntzamburu, linaje amugu, linaje amvëm, linaje mba-mfegë, etc. Cada sublinaje se divide a su vez en varias familias.

El linaje ngono está instalado en la zona alta del país, (hacia Eseka). Se subdivide en tres grandes sublinajes: linaje awumu, linaje sima y linaje ekoana. En cada sublinaje hay también varias familias.

9. Yo iba a visitar las aldeas del linaje ngono, y más tarde regresaba a Aseng-Bede; también visitaba las aldeas del linaje bëkudu y bikoe. Otras veces iba a pasar algunos días a Mvondo, A Kpwa, Mimbanela o Song Muna, en la parte alta del río Nsola. Iba también a Minsola, Ngenge, Duma, Minto, Miyebe, Melen, Zok, Akom, etc., siguiendo el río, por la parte baja del país. La gente me decía «tú, el hijo de Aseng-Bede, ¿dónde vas?». Me gustaba mucho quedarme en mi aldea, pero también me gustaba ir a visitar otros lugares. Era algo así como la planta acuática llamada elëlënge. Un día, Ada Myriam, de Aseng-Bede, me dijo que yo era como esa planta acuática, elëlënge, de la que se dice que «baila siempre porque el agua le hace moverse continuamente». Efectivamente, me gustaba mucho ir de un pueblo a otro, y también me gustaba vivir en este país…

10. Los cristianos habían terminado de construir el presbiterio y la nueva iglesia en el nuevo lugar destinado a la misión (▼anexo 15, foto n.º 14). Eran construcciones en poto-poto. A pesar de los avances en la construcción, yo prefería vivir en Aseng-Bede porque no quería vivir solo en la casa instalada en la colina de la misión. No quería parecerme a la seta tolon. Se dice de esta seta que no le gusta desarrollarse en grupo. A mí no me gustaba vivir de forma solitaria como esa seta o como el árbol mebenga. Yo soy más bien como el pájaro angada, que goza viviendo en grupo. Me gustaba que la gente que atravesaba la aldea donde yo vivía al volver de Melondo o de Minsola se pararan un rato y entraran en mi casa para saludarme y charlar juntos un rato. Yo pensaba que los curas debían vivir como todo el mundo, cerca de la gente.

Bloque 5.10 Anexo 15, Foto 14

6. LAS DIVISAS

1. Cuando iba de aldea en aldea en el país evuzok, la gente me saludaba y me decía: «Hijo de los evuzok, ¿de dónde vienes? ¿Adónde vas?». Me llamaban “hijo de los evuzok”. Yo me decía a mí mismo que la gente me llamaba de esta manera para bromear. Pero algunas personas me explicaron que me llamaban así porque era mi ndan o divisa. La divisa es el nombre con el que se llama a alguien con el tam-tam. También se puede asignar a alguien una divisa simplemente por afecto. Las personas que conocen el lenguaje de los tam-tam reproduciendo los tonos de las palabras, utilizan tu divisa. Cuando vas por el camino de vuelta, las personas que saben tocar el tambor de madera no dirán «Lluis Mallart “regresa”», sino «Man evuzok vuelve ya». Yo no hubiera sabido reproducir la música que hacen, pero algunos misioneros de antaño, como el padre Graffin y el padre Pichon supieron hacerlo y transcribieron la música de algunos mëndan:

2. Cuando las personas se llamaban unas a otras por sus divisas, pero sin utilizar el tam-tam, aquella llamada recibía el nombre de ekiga. Los escuché varias veces, por ejemplo, cuando una mujer llamaba a otra de un campo a otro. No obstante, el ekiga suena sin las palabras de la divisa: sus sílabas se transforman en un “ke ke…” con su tono respectivo y una voz más bien aguda. Las divisas son, en ocasiones, proverbios a través de los que nuestros antepasados nos enseñan cosas. La gente de antes tenía otras maneras de identificarse. Los ndan y los ekiga eran algo así como ¡nuestros números de teléfono móvil! (ver anexo 4). Bikoe Raphael, de Minsola, y yo mismo preguntamos a varios evuzok cuál era su divisa y las anotamos en cuadernos (▼anexo 9).

3. Si hoy me permito transcribirlas en este libro es para que los evuzok de nuestra época puedan conocer las costumbres de aquel entonces. Las divisas son parte de una herencia cultural que hemos recibido de nuestros antepasados.

4. En lo que respecta a la divisa que los evuzok me atribuyeron, debo contar lo siguiente: un día, fui a visitar a la gente de Minsola. Me alojaba en casa de Zogo Jean y su esposa Justine, del linaje Dima. Él era el secretario del Estado civil. Aproveché aquella visita al linaje Dima para ir a ver a las familias del vecindario. Un día fui a ver a Nlomo Paul y su familia. Paul era un «conocedor de las costumbres». Tenía como divisa: «Todo el mundo se sorprende menos Nlomo». La divisa de su mujer, Bikie Josephine, se cantaba: «Las cosas comienzan bien y acaban mal». Aquel día, charlando con toda la familia y algunos vecinos, nos pusimos a hablar de asuntos relacionados con los espíritus de los muertos. Yo pregunté:

—Cuando alguien muere, ¿puede regresar y vivir con los suyos?

—Sí— respondió Enyege Emilienne, la hija de Nlomo Paul—. Es tu caso. Nosotros creemos que tú naciste aquí y que, mucho tiempo después de tu muerte, has vuelto a tu país con el color de un blanco. Por eso te llamamos “man evuzok”.

¡Me sorprendió muchísimo escuchar aquellas palabras! A partir de entonces, muchas veces me preguntaba «¿será que tengo sangre evuzok?

5. En una ocasión, soñé algo: me caía por el vertedero de basuras, detrás de mi casa y me rompía la cabeza. Me vi andando en pleno bosque, entre árboles y lianas, solo, con muchísimo miedo. Cuando el sol desapareció, avancé a la luz de la luna toda la noche. De repente, me encontré al borde de un gran río. Era el río Yom. Lo atravesé y llegué a otro país donde había una gran claridad. Allí la noche no existía. Seguí avanzando, despacio. Entonces, vi a lo lejos un puesto de vigilancia (aba) con algunos hombres recostados sobre un tronco con tres ramas que servían de patas (mvende). Según me acercaba, me dijeron:

—¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?

—Me llamo Lluis Mallart— dije—. Soy el blanco que vive en Aseng-Bede, en el país evuzok.

—Está bien, puedes entrar— me dijeron.

Entré. Llegó una mujer con un plato que dejó en el suelo. Cogió un machete, se cortó un pecho y lo puso sobre el plato.

—¡Come!— me dijo.

Me negué a comer el pecho de aquella mujer. Los ancianos que estaban sentados allí dijeron:

—Este hombre es realmente hijo de los evuzok. No se come a los suyos.

Al escuchar estas palabras, mis ojos se abrieron y descubrí que aquellos hombres eran Nkoa Etienne, el gran médico tradicional de Nkolombok, Atangana Dominik, el hijo de los Efak que vivía en Kpwa, y Ngondang Bruno, el gran catequista de Kamelon. Había también una mujer, Ada Myriam, de Aseng-Bede. Tras reconocer en mi sueño a todas aquellas personas, me desperté, temblando y sudando.

6. Yo no sé si mi sangre es evuzok. Lo único que sé es que mi vida y la de los evuzok son lo mismo: pienso siempre en ellos. Escribo libros sobre aquel país. Cuando ejercía como profesor, en París o en España, enseñaba asuntos relacionados con los evuzok. Cuando me llaman «hijo de los evuzok» me siento muy orgulloso.

7. Hay un proverbio de la gente de antes: «Si estableces amistad con una persona, debes conocer su divisa».

7. EL DISPENSARIO

1. Los evuzok me pidieron que encontrara medios para construir un dispensario en el país. Busqué por todas partes. Había dos enfermeras dispuestas a instalarse en Nsola. Aquellas jóvenes ya trabajaban en Lodbikoy, en el país basso. Llegaron a Nsola hacia el año 1963. Se instalaron en Aseng-Bede, en casa de Tobies Mba. Las habitaciones de la parte posterior de esta casa se convirtieron en dispensario. Madeleine Enyege, hermana de Zama Vincent (▼anexo 03), del linaje Nlomo (Kamelon) ayudaba a estas dos jóvenes españolas que se llamaban María Cinta y Angels (▼anexo 6, croquis 39). Este equipo de tres mujeres realizaba un gran trabajo.

Todo el país había puesto dinero para comprar un microscopio. Aunque era un pequeño dispensario rural, las personas enfermas encontraban siempre medicamentos para sanar las enfermedades más comunes. La gente acudía a menudo desde Melondo, Minsola e incluso desde el país bassa.

2. Desafortunadamente, tuvimos que cerrarlo porque el gobierno no nos dio permiso para construir cuando quisimos agrandarlo. No teníamos los medios suficientes para llevar a cabo una construcción según las normas que imponían las autoridades sanitarias.

3. Lo cierto es que yo no hacía nada en el dispensario. No conocía nada de aquello, no era médico. Muchas personas venían hasta Aseng-Bede para acudir al dispensario. Yo aprovechaba de aquellas ocasiones para hablar con los enfermos que pasaban a saludarme. Me contaban que sufrían de esto o aquello, que les dolía el estómago, el pecho o por todas partes. Un enfermo me dijo, por ejemplo, que creía que lo que tenía era tsit. Yo le preguntaba qué era aquella enfermedad, y él me lo explicaba.

Lo mismo ocurría con las otras enfermedades.

4. En ocasiones, veía que las personas venían al dispensario con un niño en brazos. Un día, María Cinta consultó a un niño con suma atención y se dio cuenta de que se encontraba en un estado muy grave: tenía fiebre, temblaba mucho, vomitaba bilis… María siguió observando al niño. Dijo a sus padres que tenía un gran bazo. Comenzó a tratarle con comprimidos e inyecciones. Dos días más tarde, los padres vinieron al dispensario y dijeron a María Cinta que querían llevar a su hijo a su casa, porque pensaban que lo que el pequeño padecía era una enfermedad «beti». Debían tratarle a su manera porque los blancos no eran capaces de curar este tipo de enfermedades. Llevaron al niño a un reputado médico tradicional para que le curara según las costumbres del país. Ni María Cinta ni yo mismo quisimos juzgar este suceso. Preferimos ser respetuosos frente a las costumbres del país. ¿Sabíamos acaso lo que era una enfermedad «beti»? No, no lo sabíamos. Esto me llevó a pensar que era realmente importante conocer la medicina del país (▼anexo 2). Quería aprender esta medicina para conocerla, pero no para practicarla.

5. Cuando visitaba a los evuzok en sus casas, si me encontraba con un enfermo, casi sin querer acababa aprendiendo temas sobre la medicina tradicional: aprendía cómo las personas designaban las enfermedades que padecían, cómo nuestros antepasados pensaban que aquellas enfermedades se desarrollaban en nuestro cuerpo y aprendía también cómo se trataban con plantas. Más tarde, escribía todo aquello. En algunas ocasiones, iba a ver a las personas que elaboraban los remedios y a aquellos reputados médicos tradicionales para que me enseñaran cosas relacionadas con esta medicina del país.

6. Puedo decir, como decían aquellas personas que me enseñaron la medicina evuzok (▼ Anexo 05: bile, bilòg: 1.02.06./03: ▼ Anexo 05: bile, bilòg: 1.02.01./02):

No te he tomado por la fuerza.

No te he seducido [Te poseo de forma legítima].

Yo te he recibido de Nkoa Etienne (▼Anexo 01), Bikoe Maurice, Bisa Lucie, Baana Joseph, Atangana Dominique. Etundi Etundi Ambroise, Ava Rosalie, Ntzama Marie, Ngazoa Pauline, Bikoe Laurent, Mbarga Francisca, Bekono Philomène, Ada Myriam, Osama Oscar, Ntzama Alvin, Ngondaṅ Bruno. Zama Vincent, Ebanda Ignace, Së Apollinaire, Omgba Paul, Atangana Michel, Edo Elizbeth, Menge Agnès, Kuna Antonia, Anomba Martha, Mekon Julienne, Memoṅ Lucie, Bekudu Tobie, y su esposa Sabina, Mba Owona Pierre, Nkumu Maurice, Zana Michel, Nnaṅa Suzanne, Nnomo Régine... y muchos más...

Aquellos que hacen el mal, lo hacen en la oscuridad.

Quienes lo sanan, lo hacen a plena luz del día.

En los ▼anexos 02 y 03 se pueden encontrar algunos remedios.

8. LAS COSAS DE LOS BETI

1. Había aprendido que cuando se dice que algo es «un asunto beti», quiere decir que es «un asunto del país». Cuando alguien dice «soy un descendiente beti (o de los beti)», quiere decir que es originario del país. El matrimonio beti es, por tanto, el matrimonio tradicional del país. El hacha beti es un hacha fabricada por los antiguos herreros del país. El hacha europea es la que hoy se compra en los mercados. La enfermedad beti es la que los grandes médicos tradicionales pueden curar, siguiendo las costumbres del país, y que los europeos no saben curar.

2. Los primeros misioneros europeos decían a los cristianos que «las costumbres beti» eran «costumbres paganas». Si un cristiano asistía a un tsoo o a un esie, los misioneros decían que hacían algo malo, que aquello era pecado. Y lo mismo ocurría con todos los ritos que los antepasados aconsejaban hacer a sus “hijos”. El término haiden (pagano) no era un término beti. Según el razonamiento de este pueblo, el término nsëm se utilizaba cuando una persona transgredía una prohibición muy grave.

3. Cuando los blancos dirigían Camerún, los misioneros, los que gobernaban, e incluso el jefe supremo, Charles Atangana, prohibían a la gente del país iniciarse según los ritos so, mëlan o mëvungu, y les prohibían también asistir a los demás ritos de los beti. Solo debían participar en los ritos de los blancos.

4. Los misioneros enseñaban a los cristianos que «Zamba había creado seres extraordinarios que no tenían un cuerpo visible, puesto que eran espíritus llamados “ángeles”. Al comienzo, eran muy buenos y felices, pero no todos perseveraron en el bien. Algunos de ellos, pecando de orgullo, no quisieron obedecer la palabra de Dios. El arcángel Miguel y otros ángeles buenos que le siguieron lucharon contra los malos, los vencieron y los enviaron al infierno. El jefe de los ángeles malos se llama Satán, también conocido a veces como Lucifer (Minlaṅ mi Bibel, Historias de la Biblia)».

5. Hay que decir aquí que los antepasados no designaban a Dios con el nombre de Zamba, sino que le llamaban Nkom Bodo o Ntondobë. Según las historias antiguas, Zamba era el hijo de Mëbëgë. Este hijo engendró a Mod Zamba, Waa Zamba, Ngi Zamba y a Nkoe Zamba (el hombre-hijo de Zamba, el chimpancé-hijo-de-Zamba, el gorila-hijo-de-Zamba, y el pigmeo-hijo-de-Zamba). Aprendí, a través de las historias de los ancianos evuzok, que las personas pensaban otrora que, al inicio, estos seres habitaban juntos en un mismo pueblo y que solo se dispersaron por causa de una querella relativa al fuego o a las primeras semillas.

6. En varias ocasiones había oído decir que «el evu (▼ anexo 08) era un espíritu malvado, el mismísimo Satán». Las personas hablaban así porque lo habían oído decir de la boca de los sacerdotes. Yo me preguntaba si los antepasados habrían oído hablar de Satán, y ¡por supuesto que no! Al igual que ocurre con el término haiden, el término satán no forma parte del vocabulario de los beti. Son palabras utilizadas por los europeos para explicar sus propias creencias. Por eso, me preguntaba también «¿pensaría la gente de antes que las personas nacidas con un evu estaban habitadas por satán o por otro espíritu malvado que se le pareciera?». Según la fe cristiana, satán aparece como la representación del mal, e incluso a veces como el propio mal. Cada país tiene su propia representación del mal.

7. Sin embargo, los misioneros decían que las costumbres de origen beti son “obras de satán” y que el evu, por ejemplo, era un “espíritu malvado”, el mismo satán.

8. También asistía a sesiones de mvet (▼anexo 14) en casa de Amugu Pancrace, en Mëlondo, en casa de Ngul Zamba en Kpwa, en casa de Owona Appollinaire, en Aseng-Bede, cuando venía a visitarme, y en Minsola, en casa de Bikoe Paul. Tocaban muy bien y con gran destreza aquel instrumento. La gente decía que «una persona que toca el mvet no podía hacerlo sin poseer un evu muy fuerte».

9. Nos podríamos preguntar entonces si aquellos músicos que tocaban el mvet no estaban poseídos por satán. ¿Será que quienes poseen un evu akën (una persona capacitada para hacer ciertas cosas que los demás no saben hacer) está poseída por satán? ¿Llevarían ya estas personas que poseían el evu a satán desde su gestación?

10. Cabe pensar que los misioneros habían predicado ciertas cosas que no eran ciertas, por ejemplo, cuando comparaban al evu con satán. A este respecto, los misioneros llegaban a decir que todas las variedades de evu eran malas.

11. Hoy pienso que todo lo que respecta al evu es la forma en que los antepasados concebían al hombre y a la sociedad de entonces. Si las personas de antaño explicaban las cosas de este mundo o la vida misma haciendo referencia al evu, actualmente las personas lo pueden concebir como la capacidad de hacer cosas, buenas y malas, y que una parte de esta capacidad proviene de uno mismo, mientras que la otra proviene de nuestro entorno.

9. LAS COSAS DE LA IGLESIA

1. El obispo Mongo Thomas me había enviado a la zona de los evuzok para fundar allí una parroquia.

2. Cuando llegué a Camerún, muchos asuntos de la Iglesia se inspiraban en las costumbres europees. Los párrocos celebraban misa en latín, los cantos eran gregorianos, muchos símbolos seguían las tradiciones europeas... Había incluso prácticas inspiradas en los tiempos coloniales: la casa de los párrocos estaba separada del resto de la gente y los “indígenas” no podían acceder a ella. Los misioneros solían tener un estilo de vida semejante al de los grandes funcionarios: vivían en una casa construida con ladrillos (Kribi, Ngovayang, etc.) y tenían chófer, cocinero e incluso una persona para hacerles la colada. Los cristianos debían pagar a la iglesia un impuesto llamado denier de culte.

3. Este impuesto era obligatorio para recibir los sacramentos (bautizar a los niños, casarse, confesarse, etc.). Tal impuesto no era una donación, sino una obligación. ¿Los cristianos debían entonces comprar lo sagrado?

4. A mí no me gustaba hacer distinciones entre cristianos del país y cristianos provenientes de otros países, entre negros y blancos. Un día, mientras estaba en Kribi, escuché una de las confesiones. Una mujer francesa había venido a confesarse. Le pregunté, al igual que lo hacía con los demás cristianos:

—¿Has pagado tu «impuesto de culto?

—¡¿Cómo!?— respondió ella, y añadió—: ¿Debo pagar para pedir el perdón de mis pecados?

Se enfadó mucho conmigo.

5. Aquella mujer tenía razón. Me pregunto por qué los cristianos de antaño no se oponían a este impuesto como ella lo hizo. Simplemente, obedecían. Cuando llegué a Camerún en 1961, la Iglesia camerunesa acababa de recibir, a modo de herencia, la Iglesia de los misioneros, la de antes de la independencia.

6. Pero lo más grave es que esta herencia incluía también una enseñanza que preconizaba ciertos modos de pensamiento y defendía que aquellos beti no eran más que supersticiones, magia y brujería, es decir, “costumbres paganas” que debían desaparecer, tal y como se ha explicado más arriba.

7. Cabe recordar que, en Camerún, en aquellos tiempos, dirigían la Iglesia los misioneros de la Congregación del Espíritu Santo, cuyo superior general en aquel entonces era monseñor Marcel Lefevbre, que más tarde se opondría de forma abierta a las conclusiones del Concilio Vaticano II, generando así un cisma en el seno de la Iglesia. Se puede así pensar que la herencia recibida era más bien la de una Iglesia conservadora. Era necesario decolonizarla, es decir, africanizarla. Cuando llegué a Nsola, yo quería hacer las cosas de forma diferente.

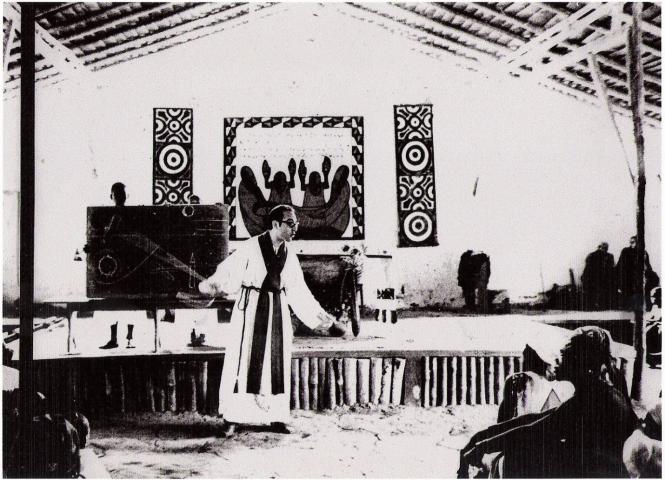

8. Esa fue la razón por la que decidí vivir en casa de un polígamo en el pueblo de Aseng-Bede. «¿Quién soy yo para juzgar?», decía el papa Francisco al hablar de los homosexuales. «¿Quién era yo para juzgar a los polígamos, los mingengaṅ ?». Por eso decidí ir de pueblo en pueblo para ver cómo vivían los evuzok en sus casas. Hice todo lo necesario para que se pudiera celebrar misa en ewondo y se cantara al ritmo de tambores, tam-tam, maracas y una especie de doble gong. Os invito a escuchar sus canciones, y especialmente la canción de Zibi Engelbert en 1964 sobre la pasión de Jesucristo, con la participación del pueblo evuzok y el emocionante sonido de los tam-tam que anuncian la muerte de Jesús (▼anexo 5: 3.09.01, vocablo: mes; versus 9.04). También incluí en la iglesia cuadros del jesuita camerunés Engelbert Mveng (▼anexo 15, foto 15).

Pero, ¿era posible que un extranjero pudiera cambiar las cosas?

Bloque 9.8 Anexo 15, Foto 15

9. Pensé que lo primero que debía hacer era aprender las costumbres del país. Cuando lo hice, comprendí que ya no podría seguir siendo misionero.

10. Por otro lado, algunos evuzok que se atrevían a ser críticos me dijeron «vosotros, al igual que los blancos del gobierno, habéis llevado al país a la ruina» (▼anexo 5, 1.03.02 befada, 09, 12). Zwè Nguema, un músico ntumu que tocaba el mved, cantaba casi lo mismo en sus canciones («verdaderamente, los blancos han venido a transformar las reglas de la vida»). Yo estaba de acuerdo con ellos.

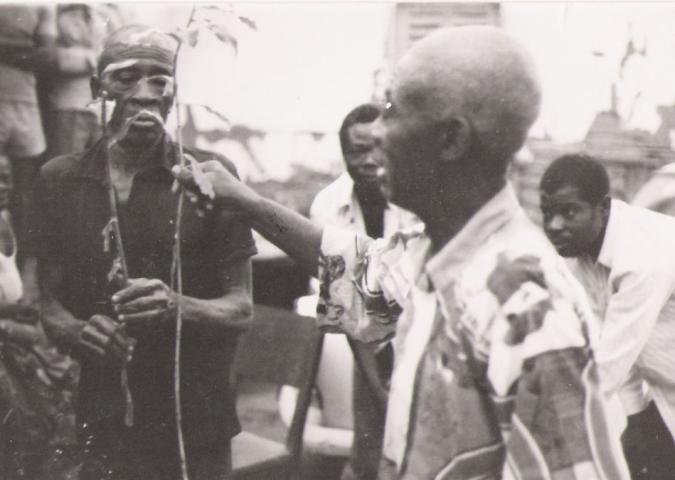

11. Fue así como en 1968 me marché a España para reflexionar sobre mi condición de misionero. Antes de mi partida, los ancianos evuzok me dieron su bendición (eva-mete) para que tuviera buen viaje y, sobre todo, para que pudiera regresar (▼anexo 15, foto 16). La bendición fue muy positiva para mí porque encontré el modo de volver varias veces al país evuzok. Decidí no volver ya como misionero. Pedí en Roma que me permitieran volver a ser un simple ciudadano. Me lo concedieron. Comencé entonces a buscar trabajo. Tuve mucha suerte, porque conseguí una plaza de profesor en la Universidad de París.

Bloque 9.11 Anexo 15, Foto 16

12. Durante mis clases pude hablar de los beti y los evuzok. Creo que conseguí que se les conociera mejor. He escrito libros en varias lenguas (francés, español, catalán) sobre la medicina (Médecine et pharmacopée), el evu (Ni dos ni ventre), las plantas (La forêt de nos ancêtres), el juego abia y el mved. Gracias a este trabajo pude volver a Nsola varias veces.

13. Ahora que ya soy un anciano y que los medios técnicos lo permiten, escribo este libro. A través de él, se podrán escuchar algunas voces de los evuzok que conocí. Es la herencia que dejo a sus hijos.